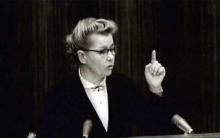

Выступление для педагогов ДОО

Пьянкова Татьяна Александровна,

МБДОУ Д/с «Светлячок», г.Оса

«Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика должна дать направление этим случайностям»

В. Ф. Одоевский

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что приходя в детский сад, ребенку очень часто приходится слушать ответы на вопросы, которых он не задавал? А в ответ на интересующий его вопрос, он зачастую слышит фразы типа «потом узнаем», «завтра спросим». И чаще всего это означает – НИКОГДА! А ведь природа ребенка устроена с точностью да наоборот! Детский сад должен стать тем местом, где учатся задавать вопросы, самостоятельно находить ответы и из которого уходят с вопросами.

А как же решение задач развития, воспитания и обучения детей спросите вы? Без сомнения, это приоритетная цель деятельности педагога детского сада. Вопрос в том, какие формы организации образовательного процесса в ДОО он выберет: традиции, проверенные опытом, или инновации, малоизвестные, но столь необходимые в современном быстроменяющемся образовании?

В качестве одной из новых форм организации образовательного процесса в детском саду может быть выделена образовательная ситуация .

Рассмотрим определения понятия образовательная ситуация, которые предлагают ученые и деятели образования.

По определению Т.И.Бабаевой «образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания. Ситуация порождает результат (продукт) в ходе взаимодействия педагога и ребенка».

А.Н.Тубельский утверждает, что «образовательная ситуация разворачивается как бы в двух плоскостях: как запуск самодвижения ребенка в направлении изучаемого содержания и как возникновение нового знания. Характер этого нового знания вполне предугадать невозможно, но оно соразмерно индивидуальности каждого и его целенаправленному усилению. При этом к педагогу, организующему и работающему именно в образовательных ситуациях, существует минимальное, но необходимое требование – допускать возможность проблематизации имеющегося у него знания новым: тем которое получено здесь и сейчас, совместно с детьми».

В исследованиях А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и других образовательная ситуация рассматривается как форма совместной деятельности педагога и детей, планируемая и целенаправленно организуемая педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения в различных видах детской деятельности.

Образовательная ситуация, по мнению В. А. Деркунской, - «это возникающая спонтанно или организуемая педагогом структурная, временная и пространственная единица образовательного процесса, предполагающая совместное решение задачи педагогом и детьми, направленная на создание ребенком образовательной продукции в соответствии с индивидуальными возможностями и субъектными проявлениями».

Таким образом, можно выделить о сновные характеристики образовательной ситуации:

Структурная единица образовательной деятельности;

Возникает спонтанно или организуется целенаправленно;

Является конкретным временным и пространственным элементом образовательного процесса;

Разворачивается как запуск субъектных проявлений ребенка в направлении осваиваемого образовательного содержания;

Предполагает совместное решение задачи педагогом и детьми;

Учитывает индивидуальность и субъектность ребенка в достижении результата (продукта) как материального (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериального (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).

В соответствии с особенностями дошкольного детства Т. И. Бабаева выделяет имитационно-игровые, реально-практические и условно-вербальные образовательные ситуации . Имитационно-игровые ситуации позволяют в легкой интересной для детей игровой форме узнать что-то новое, закрепить уже имеющиеся представления, отработать различные навыки (например, з апустим кораблики, выполненные из разных видов бумаги в воду ) ; к ситуациям условно-вербального характера относятся иллюстративно- описательные, коллизийные, прогностические, оценочные ситуации ( например , найдем слова поддержки для огорчённого сверстника ) , в реально-практических ситуациях дети практически разрешают различные жизненные проблемы, в том числе, в ситуации выбора ( например, научим малышей делать куличики из песка ).

Соотношение используемых педагогом для реализации образовательных задач типов и ситуаций, определение их места в образовательном процессе и периодичности использования зависит от возраста детей и решаемой педагогической задачи. В младших группах предпочтение следует отдавать имитационно-игровому типу ситуаций. В среднем и старшем дошкольном возрасте наряду с имитационно-игровыми целесообразно использовать реально-практические и условно-вербальные образовательные ситуации. Вместе с тем игра остается любимой деятельностью и старших дошкольников, но игровые образовательные ситуации приобретают проблемность содержания, включают более сложные игровые задачи.

Образовательная ситуация встраивается в процесс непосредственно образовательной деятельности , совместной образовательной деятельности в режимных моментах, а также может «запускать» само деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества, тем самым не противоречит заявленным во ФГОС ДО формам совместной деятельности.

Приведем алгоритм описания образовательной ситуации (автор В. А. Деркунская) :

1. Название, ориентированное на детей.

2. Задачи (1-2)

3. Контекст ситуации для педагога

4. Контекст ситуации для детей

5. Направление развития ситуации (возможность ее усложнения)

Например, образовательная ситуация «Письмо»

Задачи :

1. Развивать умение составлять повествовательный рассказ социально-нравственного содержания по серии сюжетных картин.

2. Стимулировать проявление творчества у детей старшего дошкольного возраста.

Контекст ситуации для педагога: детям предлагается «прочесть письмо» . В конверте представлена серия сюжетных картин (4-5) социально-нравственной тематики. Тема рассказа не должна отражать знакомое литературное произведение и должна предполагать проблемную нравственную ситуацию.

Логика работы : рассматривание и краткое описание содержания каждой картинки, определение вариантов сюжета, рассказы детей.

Контекст ситуации для детей: «В одном детском саду (во дворе, в магазине) произошло событие. Участники события (дети) написали письмо с просьбой помочь им разобраться в ситуации и принять правильное решение - что им делать, как поступить. Как прочесть письмо? Давайте рассмотрим картинки, разложим их по порядку, и попробуем прочесть, о чем рассказывается в письме. Можете дать участникам события имена. А затем, расскажете, как исправить положение (разрешить ситуацию, прекратить ссору) , как бы вы поступили, оказавшись в этой ситуации. Каждый из вас составит свой вариант события, а потом мы постараемся узнать, кто из вас угадал и прочел письмо правильно».

Образовательные ситуации, о рганизованные педагогом и возникающие спонтанно, ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу, тем самым дают возможность задавать «почемучкины» вопросы, а педагога - вместе с детьми находить ответы, порой неизвестные даже ему.

И в заключение… Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”: “Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя”. Что могут означать для нас эти слова? По существу в этих словах заключено одно из важнейших правил успешного учения: ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные цели, а это значит с видимым результатом, соответствующие возрасту и с сегодняшним интересом.

Отзыв коллег на выступление Пьянковой Татьяны Александровны по теме «Образовательная ситуация - новая форма организации образовательного процесса в ДОО»

Общее впечатление от выступления я бы сформулировала так -выступление понравилось, прежде всего, своей многоплановостью. Там были как конкретные практические советы, которые можно применять сразу, так и информация «навырост», с которой пока не знаешь, что делать, но чувствуешь ее ценность и полезность. В общем, после данной информации горизонт моих знаний заметно расширился!

Бочкарева Н.В .

Педагог подобрал информацию и выступил профессионально. В целом информация была на доступном языке, с примерами и конкретными инструкциями. В ближайшее время начну применять на практике.

Сарманова В.В.

Для меня материал оказался очень полезным и актуальным, благодаря полученной информации смогу более квалифицированно подойти к вопросам организации педагогического процесса. Сейчас важно идти в ногу со временем!

Ракутина Н.Н.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вопрос 1. Метод обучения

Вопрос 1. Метод обучения

Осуществление учебного процесса в рамках детского сада предполагает, что в центре него находится дошкольник, выступающий объектом обучения по отношению к педагогу, который, в свою очередь, воздействует на личность ребенка с помощью специальных методов и технологий воспитания.

Стоит отметить, что система методов обучения дошкольников подчинена общим закономерностям образовательного процесса. При этом в обобщенном виде метод обучения характеризуется как способ взаимосвязанной, упорядоченной деятельности обучающих и обучаемых, направленный на реализацию задач обучения. Сам термин «метод» происходит от греческого слово «methodos», обозначающего «путь, способ движения к цели».

Среди важнейших характерных признаков метода обучения можно выделить следующие:

1) он всегда обозначает цель обучения;

2) метод является способом усвоения учебного материала;

3) он отражает характер взаимодействия обучающегося и обучаемого.

Наряду с понятием метода, выделяется также категория приема обучения, под которым понимается частное проявление того или иного метода, его структурная единица, выражающаяся в обусловленных методом конкретных действиях обучающего и обучаемого, характеризующихся завершенностью и ведущих к достижению ближайших задач обучения. Другими словами, прием обучения является частью метода, который, в свою очередь, может включать в себя несколько различных приемов.

Необходимым условием эффективной реализации методов обучения является применение субъектом образовательного процесса широкого комплекса средств обучения, то есть всего, что может в нем использоваться (предметов, технических средств, разнообразных видов деятельности, средств информации, игрушек, наглядных пособий и так далее).

Конкретизация методов обучения на уровне дошкольного образования, обусловленная специфическими особенностями развития детей соответствующего возраста, позволяет использовать их систему с наибольшей эффективностью. При этом методы, приемы и средства настолько взаимосвязаны в воспитательном процессе, что их практически невозможно разграничить. Кроме того, всем этим категориям, как и самому процессу обучения, свойственна подвижность и изменчивость.

Вопрос 2. Использование методов в процессе обучения

Использование разнообразных методов в процессе обучения дошкольников в ДОУ имеет высокую практическую значимость, так как именно с помощью таких способов воздействия образуются новые устойчивые знания об окружающем мире, входящих в него предметах и явлениях, корректируется поведение детей, обогащается их опыт деятельности, общения и отношений. При этом методы обучения должны быть направлены на целостное развитие и формирование личности ребенка.

Эффективность применения методов обучения напрямую зависит от их использования в процессе организованной разнообразной деятельности дошкольников, при этом применять их необходимо в единстве и взаимосвязи, комплексно. Следует помнить, что не все методы одинаково подходят всем детям, а, следовательно, при необходимости педагог должен прибегать к индивидуальной работе с дошкольниками, заключающейся, в том числе, и в подборе для них отдельного набора методов, отражающего специфические черты усвоения такими детьми программного материала.

Выбор метода обучения, прежде всего, зависит от цели и задач обучающего занятия. Так, например, на физкультурных занятиях воспитатель использует метод упражнения, на занятиях по экологическому воспитанию - методы наблюдения, беседы, эксперимента и так далее. При этом педагог должен находить оптимальный вариант сочетания методов обучения, в котором бы учитывался возраст, уровень развития детей, их интересы, стремления, мотивы поведения и деятельности дошкольников и так далее.

При планировании содержания учебного занятия в ДОУ и подборе соответствующих ему методов обучения педагог руководствуется также оснащенностью педагогического процесса, наличием необходимого демонстрационного материала, наглядных пособий, репродукций картин и так далее. Немалое значение в этой деятельности имеет и личность самого воспитателя, его профессиональный уровень, способности и ответственность, наличие творческого подхода к процессу обучения. Каждый педагог должен стремиться представить дидактический материал наиболее ярко и образно, способствовать лучшему усвоению детьми полученных знаний.

Обучение детей в детском саду предполагает варьирование используемых методов в зависимости от педагогической ситуации и дидактических задач занятия. Однако некоторые исследователи отмечают, что чаще всего для этих целей используются словесные методы, что недопустимо в условиях усложнения педагогического процесса в современных ДОУ. Гуманизация образования, ориентация на личностную модель обучения требует от воспитателей глубокого изучения особенностей различных методов обучения с целью их дальнейшего многовариантного применения при организации учебного процесса.

Вопрос 3. Образовательная ситуация. Алгоритм проведения образовательной ситуации

Образовательная ситуация - это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения в различных видах детской деятельности.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки, так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Алгоритм проведения образовательной ситуации :

1. Введение в ситуацию. Педагогом создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности включения в деятельность.

2. Актуализация знаний и умений. Организация познавательной деятельности, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для «открытия» нового знания.

3. Затруднение в ситуации. При помощи педагога анализируется возникшая проблемная ситуация: фиксация затруднения, выявление его причины (недостаточности знаний, знакомых способов действий).

4. «Открытие» нового знания. Выбирается способ преодоления затруднения, выдвижение и обоснование гипотез, а также определяется порядок действий. Поиск и «открытие» новых знаний (способов действий) происходит посредством использования различных форм организации детских видов деятельности. Именно они обеспечивают, с одной стороны, преодоление затруднения (достижение детской цели), а с другой, -- решение программных задач («взрослую» цель). Фиксируется новое знание или способ действия.

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений. Использование нового знания (способа действия) совместно с освоенными ранее способами с проговариванием вслух алгоритма (способа). Самопроверка по образцу и (или) взаимопроверка. Использование новых знаний (способов действия) в совместной деятельности: работа в парах, подгруппах.

6. Осмысление. Фиксирование детьми достижения «детской» цели. Проговаривание воспитателем (в младшей и средней группе) или детьми (в старшей или подготовительной к школе группе) условий, которые позволили достигнуть этой цели. Акцентирование на успешном опыте преодоления трудностей через выявление и устранение их причин.

Вопрос 4. Составить конспект занятия по математическому воспитанию дошкольников

Конспект занятия по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с временными представлениями «Волшебные часы гнома Тик-Така»

1. Программное содержание занятия:

1.1. Познакомить детей с понятием «сутки», «части суток».

1.2. Развивать внимание, умение оперировать этими понятиями в повседневной жизни.

1.3. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения в группе.

2. Материал: наглядная модель часов гнома Тик-Так, изображение гнома Тик-Так.

3. Ход занятия:

Воспитатель приветствует детей и говорит им: «Ребята, сегодня к нам в гости пришел гном Тик-Так». «Гном» здоровается с детьми: «Здравствуйте, ребята! Давайте поиграем в игру «Загадки и отгадки». Я буду загадывать загадку про часть суток, а тот, кто отгадает, покажет отгадку на моих часах. А вот и первая загадка:

Солнце ярко осветило

Землю, все позолотило.

Он сияет и блестит,

Нам лениться не велит.

Что это, ребята?».

Дети отвечают: «День».

Воспитатель приглашает одного из детей, давших правильный ответ к часам, ребенок передвигает стрелку на часах на эту часть суток. Так же загадываются загадки и про другие части суток:

1. Небо вдруг порозовело,

Тихо-тихо и несмело

Солнце красное лучом

Что открыло, как ключом? (Утро)

2. Солнце спать легло, и будто

Легким, синим покрывалом

Он всю землю укрывает,

Это время очень точно

Сумерками называют. (Вечер)

3. Когда с темнотою

Земля вдруг сошлась

И в небе луна

Со звездою зажглась? (Ночь)

Далее с детьми проводится игра «Загадки и отгадки гнома Тик-Така», в рамках которой части суток необходимо угадать по содержанию и характеру деятельности гнома в разное время суток. В этой части можно использовать следующие загадки:

1. Гном уста, фонарик яркий

Светлячок ему включает,

Сказку гномик прочитает

И тихонько засыпает. (Вечер)

2. Гномик бодро просыпался

И росою умывался,

Колпачок свой надевал,

Звонко песню напевал. (Утро)

3. Гномик спит,

И снятся сказки

Интересные ему. (Ночь)

4. Гном чинил свою калитку

И катался на улитке,

Он и пчелкам помогал,

Им цветочки наклонял. (День)

В процессе отгадывания загадок гнома детям задаются дополнительные вопросы про разные части суток:

1. Про утро: «Какого цвета было небо утром?», «Какого цвета бывает солнце, когда встает?», «Что делает гномик в это время?», «Что делаете вы по утрам?» и т.д.

2. Про день: «Почему говорят, что днем солнце все позолотило?», «Чем занимался гномик днем?», «Что делаете в это время суток вы?», «Почему это время суток «нам лениться не велит»?» и т.д.

3. Про вечер: «Какого цвета та часть круга на часах гномика, которая обозначает вечер?», «Почему?», «Почему гномик устал?», «Что он делал вечером?», «Что делаете по вечерам вы?» и т.д.

4. Про ночь: «Какого цвета небо ночью?», «Что делал гномик ночью?», «Снятся ли вам ночью волшебные сны?».

После того, как дети справятся со всеми заданиями, правильно отметят все части суток на циферблате часов, воспитатель задает им вопросы на закрепление полученных знаний: «На сколько частей разделены суточные часы гнома Тик-Така?», «Как часы ему помогают?», «Какие части суток больше, а какие меньше продолжаются по времени?», «Что обозначает желтая (розовая, синяя, черная) часть на этих часах, какое время суток?».

Вопрос 5. Спланировать и провести акцию в природе в своей возрастной группе

Конспект акции в природе «Домики для птичек» для детей старшего дошкольного возраста

1. Цель акции : экологическое воспитание дошкольников в процессе их участия в практической деятельности в природе, закрепление понимания необходимости оказания помощи птицам и другим живым существам, обитающим рядом с человеком.

2. Участники акции : дети старшего дошкольного возраста, воспитатель, родители дошкольников.

3. Место проведения : парк или сквер, либо большой двор жилого дома.

4. Используемый инвентарь : заранее приготовленные самодельные листовки, стенгазеты и домики для птиц, деревянные столбы (при необходимости), кормушки и корм для птиц, необходимые инструменты (молотки, лопаты, линейки).

5. Предполагаемый результат : закрепление у дошкольников навыков коллективного труда и значимости каждого отдельного этапа для общего результата, развитие экологических представлений детей на основе их практической деятельности, установка нескольких домиков для птиц как материальный результат проведенной работы.

1) Воспитатель рассказывает детям о приходе весны, спрашивает, что происходит в это время, напоминает, что птицы в весенний период вьют гнезда и выводят птенцов, а для этого им нужны удобные и безопасные домики. Затем воспитатель объявляет о проведении акции «Домики для птиц» и делит детей на три подгруппы.

Первая подгруппа получает задание нарисовать несколько листовок о необходимости помощи пернатым весной (в пределах двадцати штук), для чего необходимо повторить соответствующие теоретические знания, а также дополнить их новой информацией. Воспитатель помогает дошкольникам в разработке проекта листовок, контролирует их работу.

Вторая подгруппа должна приготовить несколько домиков для птиц (в пределах пяти штук). Для этого дети изучают строение таких домиков, правила их безопасного расположения. Изготовление самих домиков происходит при участии воспитателя, при этом основная работа может быть поручена родителям дошкольников или сотрудникам ДОУ.

Третья подгруппа занимается подготовкой небольших кормушек, которые подвешиваются на домик с целью привлечения в него птиц. Дети изучают строение кормушек, выбирают материал, из которого можно создать такие кормушки, определяют количество и состав необходимого корма.

Четвертая подгруппа дошкольников получает задание подготовить небольшой доклад о жизни птиц весной, а также нарисовать стенгазету. Воспитатель контролирует осуществление детьми указанной деятельности, оказывает помощь в поиске и распределении материала, в создании проекта будущей стенгазеты.

2) Когда подготовительная работа в подгруппах закончена, определяется день проведения акции. В указанный день и время все участники акции собираются в общей комнате. Первым выступает воспитатель, который еще раз рассказывает собравшимся о значимости проведения подобных акций и бережного отношения к живой природе, о необходимости оказания помощи птицам в городских условиях. Затем выступают дошкольники из четвертой подгруппы с докладом о жизни птиц весной. Воспитатель уточняет высказанные сведения, проводит параллели между докладом и осуществляемой акцией. После этого все участники одеваются, берут необходимый инвентарь и отправляются к месту проведения акции.

3) Прибыв в указанное место, дошкольники разделяются на три равных подгруппы. Первая подгруппа под контролем ответственного взрослого раздает листовки прохожим, по возможности рассказывая им о важности помощи птицам весной. Вторая подгруппа вместе с воспитателем занимается установкой домиков: вкапывает столбы, прибивает домики (при этом дети не участвуют в осуществлении опасных для них трудовых процессов, но оказывают посильную помощь). Третья подгруппа под руководством ответственного взрослого наполняет кормушки кормом и, после установки домиков, помещает их у входного отверстия.

По окончании проведения акции воспитатель собирает дошкольников вместе, дает положительную оценку их труду, подчеркивает важность произведенной ими деятельности, указывает на вклад каждого в общее дело. Затем группа возвращается в детский сад.

4) Результаты проведенной акции могут в дальнейшем использоваться воспитателем в общем учебном процессе.

7. Методические приемы, используемые педагогом : рассказ о жизни птиц весной, наглядная демонстрация домика для пернатых, организация самостоятельной работы дошкольников в рамках подгрупп, вовлечение детей в практическую деятельность в природе, организация изобразительной деятельности дошкольников.

метод обучение образовательный экологический

Вопрос 6. Проанализировать представленную педагогическую ситуацию

А. Дети на основе практических данных самостоятельно пришли к выводу, что предметы могут отражаться в зеркальных поверхностях, в частности, в воде, а сами при этом находится на своем месте (разделение наблюдаемых объектов). Познавательная ценность: свойства воды (отражает предметы), свойства зеркальных предметов.

Б. Дети дают наивные ответы, потому что в полной мере не осознают свойств предметов и природных явлений. Они еще не способны в полной мере разделять реальное и нереальное, объективно существующие свойства предметов и их вымышленные черты. Именно поэтому дети верят в то, что солнце можно сломать или утопить в луже. Кроме того, они не наделяют называемые предметы тем понятийным смыслом, которым пользуются взрослые.

В. Необходимо поддерживать их активность, стимулировать обсуждение, предложение своих вариантов, активность при ответах, интерактивные, основанные на собственном мышлении формы познания. Ребенок должен быть субъектом образовательного процесса, а не объектом. В основе познавательной деятельности всегда лежит проблема, поэтому ее цель обусловлена решением возникших затруднений. Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный интерес-- направленность на материал (игровой, экологический, математический и т.д.). связанная с положительными эмоциями и порождающая познавательную активность ребенка. Основной принцип организации познавательной деятельности дошкольников -- принцип осознанности и активности в процессе получения знаний. Главная задача познавательного развития ребенка -- формирование потребности и способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных умственных задач.

Полноценное познавательное развитие детей дошкольного возраста должно быть организовано в двух основных блоках образовательного процесса:

1) в совместной познавательной деятельности детей с воспитателем;

2) в самостоятельной познавательной деятельности детей

Список использованной литературы

Учебная литература

1. Аванесова В.Н. Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе: учеб. пособие / В.Н. Аванесова. - М.: Просвещение, 2015. - 176 с.

2. Болотина Л.Р., Баранов С.П., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика: учеб. пособие / Л.Р. Болотина, С.П. Баранов, Т.С. Комарова. - М.: Академический Проект; Культура, 2015. - 240 с.

3. Буре Р.С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду: учеб. пособие / Р.С. Буре. - М.: Педагогика, 2016. - 88 с.

4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник / А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.; Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - СПб.: Издательство «Питер», 2016. - 464 с.

5. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика: курс лекций / Н.П. Сазонова. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. - 272 с.

Информационные ресурсы

6. Классификация: определение / Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. - Режим доступа: https://slovar.cc/rus/ushakov/405715.html.

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Общая характеристика младшего дошкольного возраста. Теоретические предпосылки использования игр в экологическом воспитании детей. Методика обучения игре. Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами и с использованием литературных персонажей.

курсовая работа , добавлен 07.02.2011

Педагогические цели профессионального обучения. Сущность и этапы проблемного обучения. Алгоритм создания проблемной ситуации в процессе теоретического обучения. Проблемное обучение в профессионально-техническом образовании и его основные методы.

курсовая работа , добавлен 22.02.2012

Система экологического воспитания дошкольников: системообразующий блок понятий и ведущих идей, дидактический блок знаний о природе, наблюдение и моделирование результатов. Биоэкологический подход к экологическому воспитанию, культуре отношения к природе.

реферат , добавлен 19.09.2009

Наглядные методы обучения и их классификация. Обоснование наглядности обучения педагогами прошлого. Наглядные методы обучения в музыке. Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие памяти, мышления, воображения. Работа с учебником и книгой.

курсовая работа , добавлен 25.04.2015

Историко-педагогические аспекты проблемы экологического воспитания. Его задачи, методы и формы в системе школьного образования. Развитие эстетического отношения к природе. Внеклассная работа как одна из форм воспитания экологической культуры в школе.

курсовая работа , добавлен 02.04.2010

Духовно–нравственное воспитание, его методы и механизмы в системе обучения. Воспитание патриотизма, культуры межнационального общения, гуманизма. Нравственно-волевое воспитание учащихся в процессе трудового обучения, использование компьютерной поддержки.

курсовая работа , добавлен 04.12.2009

Особенности и методы обучения детей дошкольного возраста. Педагогические средства и организация обучения дошкольников. Стратегия образовательного процесса в современных дошкольных учреждениях. Организация индивидуально-ориентированного обучения.

курсовая работа , добавлен 14.04.2015

Психолого-педагогические основы коллективного обучения старших дошкольников, особенности форм и способов его организации. Эмпирическое исследование личностно-ориентированного взаимодействия педагога с дошкольниками в процессе игровых форм обучения.

курсовая работа , добавлен 10.06.2011

Исторические и культурные предпосылки становления методики формирования речи и обучения дошкольников родному языку в отечественной педагогике в первой половине ХХ века. Ее отражение в нормативных и программных документах по дошкольному воспитанию.

дипломная работа , добавлен 24.12.2017

Значение народного и декоративно-прикладного искусства в воспитание детей старшего дошкольного возраста. Методические особенности обучения старших дошкольников технике декоративного рисования и приемам кистевого письма по мотивам гжельской росписи.

Юлия Земскова

Образовательная ситуация как основная форма планирования по программе «Детство»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТСТВО » .

Ю. Е. ЗЕМСКОВА

Дошкольное детство- яркий , неповторимый период в жизни ребенка. Именно в это время начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия : миром людей, природы, вещей (предметным миром) . Постепенно происходит приобщение к культуре и общечеловеческим ценностям, закладываются основы здорового образа жизни . От того на сколько запоминающимся будет период дошкольного взросления ребенка, зависит умение воспитателя отбирать наиболее актуальные формы , методы и приемы организации образовательной деятельности с детьми, от его умения вовлечь ребенка в разгадку тайн неизвестного.

В современном детском саду образовательная деятельность основана на организации педагогом разных видов деятельности. Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) выделены следующие виды :

Игровая деятельность,

Познавательно-исследовательская деятельность,

Восприятие художественной литературы,

Конструирование и изобразительная деятельность ,

Музыкальная деятельность,

Двигательная деятельность.

Для каждого вида деятельности характерны свои формы организации и методы руководства.

Особенностью организации образовательной деятельности в соответствии с программой «Детство » является ситуационный подход . Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация .

Образовательная ситуация - это возникающая спонтанно или организуемая педагогом структурная, временная и пространственная единица образовательного процесса , предполагающая совместное решение задачи педагогом и детьми, направленная на создание ребенком образовательной продукции в соответствии с индивидуальными возможностями и субъектными проявлениями (В. А. Деркунская) .

Кларина Л. М., Михайлова З. А. определяют понятие «развивающая ситуация » . Это совместное решение детьми и взрослыми познавательных и практических задач, проблем. Развивающая ситуация , по мнению авторов включает :

Гибкий сценарий,

Связь с опытом и интересами детей,

Направленность на овладение новыми средствами и способами взаимодействия с миром,

Активную, целенаправленную деятельность детей, проявления самостоятельности и творчества,

Рефлексию способов средств решения задач.

Согласно данной концепции, развивающие ситуации подразделяются на :

Исследовательские (поисковые)

Коммуникативно-диалоговые, дискуссионные

Игровые, моделирующие

Бабаевой Т. И. выделены следующие типы ситуаций :

Игровые,

Практические (в том числе, ситуации выбора ,

Условно-вербальные (иллюстративно-описательные, коллизийные, прогностические , оценочные).

Однако, считается что особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть

Материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки,

Нематериальными (новое знание, образ , идея, отношение, переживание) .

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций педагогом .

Созданные взрослым образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Приведем алгоритм описания ОС (В. А. Деркунская) :

1. Название, ориентированное на детей.

2. Задачи (1-2)

3. Контекст ситуации для педагога

4. Контекст ситуации для детей

Например, образовательная ситуация «Письмо»

Задачи :

1. Развивать умение составлять повествовательный рассказ социально-нравственного содержания по серии сюжетных картин.

2. Стимулировать проявление творчества

Контекст ситуации для педагога : детям предлагается «прочесть письмо» . В конверте представлена серия сюжетных картин (4-5) социально-нравственной тематики. Тема рассказа не должна отражать знакомое литературное произведение и должна предполагать проблемную нравственную ситуацию .

Логика работы : рассматривание и краткое описание содержания каждой картинки, определение вариантов сюжета, рассказы детей.

Контекст ситуации для детей :

«В одном детском саду (во дворе, в магазине) произошло событие. Участники события (дети) написали письмо с просьбой помочь им разобраться в ситуации и принять правильное решение - что им делать, как поступить. Как прочесть письмо? Давайте рассмотрим картинки, разложим их по порядку, и попробуем прочесть, о чем рассказывается в письме. Можете дать участникам события имена. А затем, расскажете, как исправить положение (разрешить ситуацию , прекратить ссору, как бы вы поступили, оказавшись в этой ситуации . Каждый из вас составит свой вариант события, а потом мы постараемся узнать, кто из вас угадал и прочел письмо правильно».

Подводя итог вышесказанному, отметим, что преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности , совместной образовательной деятельности и режимных моментах. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации , побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи , проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности , в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей : в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Литература

1. Деркунская В. А., Ошкина А. А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования , 2013.

2. Деркунская В. А., Вершинина С. Е. Технология организации интегративной деятельности старших дошкольников. Учебно-методическое пособие– М.: Центр педагогического образования , 2013.

3. Дополнительное профессиональное образование как ресурс развития системы регионального дошкольного образования//Т . А. Котлякова – Современный воспитатель6 повышение квалификации педагогов ДОУ в соответствии с современными требованиями. - Ульяновск : ФГОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» , 2015.

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО » / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС » , 2016 г.

Сапожникова Юлия Александровна

Должность:

воспитатель

Учебное заведение:

МДОУ №3 "Росинка"

Населённый пункт:

пгт.Забайкальск, Забайкальский край

Наименование материала:

статья

Тема:

Реализация социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста через использование образовательных ситуаций в ДОУ

Дата публикации:

10.02.2016

Раздел:

дошкольное образование

Реализация социально-коммуникативного развития

детей старшего дошкольного возраста через использование

образовательных ситуаций в ДОУ

дошкольном

возрасте

закладываются

основы

всех

базовых

понятий и навыков, необходимых для дальнейшей жизни.

Именно в этот

период

начинается

процесс

социализации

детей,

устанавливаетсясвязь

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным

миром.

В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного

образования

(далее

–

Стандарт)

сказано,

что

одними

из

основных

принципов

дошкольного

образования

являются

построение

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных

особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -

индивидуализация дошкольного образования) и содействие и сотрудничество

детей и взрослых.

Стандарт

определил

задачи

дошкольного

образования,

в

том

числе

формирование

общей

культуры

личности

детей,

развитие

социальных

качеств.Дляобеспечениявсестороннего

развития

личностиСтандартом

определены направления развития и образования детей, одним из которых

является социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное

развитие

направлено

на

развитие

социального

и

эмоционального

интеллекта,развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Развитие

ребенка

в

образовательном

процессе

детского

сада

осуществляетсяцелостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же

время

освоение

любого

вида

деятельности

требует

обучения

общим

и

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью

организации

образовательной

деятельности

по

программе«Детство»

является ситуационный

подход.

Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает образовательная

ситуация,

то

есть

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных

задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период

образовательнойдеятельности.

Особенностью

образовательной

ситуации

является

появление

образовательного

результата

(продукта)

в

ходе

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,

отношение,

переживание).

Ориентация

наконечный

продукт

определяет

технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации

используются в процессе непосредственно организованной образовательной

деятельности. Главными задачами такихобразовательных ситуаций являются

формирование

у

детей

новых

умений

в

разныхвидах

деятельности

и

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способностирассуждать

и делать выводы.

Образовательные

ситуации

могут

включаться в

образовательную

деятельностьв

режимных

моментах.

Они

направлены

на

закрепление

имеющихся

у

детей

знаний

умений,

их

применение

в

новых

условиях,

проявление ребенком активности,самостоятельности и творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в

материальной

форме

отражает

социальный

опыт,

приобретаемый

детьми

(панно, газета,журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический

дневник

и

др.).

Принцип

продуктивности

ориентирован

на

развитие

субъективности

ребенка

в

образовательнойдеятельности

разнообразного

содержания.

Концептуальная идея А. В. Запорожца о самоценности дошкольного

периода

жизни,

амплификации

развития

ребенка

за

счет

обогащения,

наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и специфически

детскими видами и способами деятельности потребовала разработки особых,

дошкольных

путей

конструирования

образовательного

процесса

детского

сада. С этой целью мы и используем образовательные ситуации в социально-

коммуникативном

развитии

старших

дошкольников.

Социально-

коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего развития

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего

включения в систему общественных отношений.

Социально-коммуникативное

развитие

детей

относится

к

числу

важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных

условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором

часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности,

речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной

социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на формирование

личности ребенка в дошкольном возрасте.

Мы используем ситуации, способствующие обогащению знаний детей с

различными эмоциональными состояниями человека: чувствовать, объяснять

свои чувства и переживания, а также чувства других людей, знакомим детей с

поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи,

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда

Все эти качества актуальны для современного детского сообщества:

способность

проявить

внимательность,оказать

бескорыстную

помощь,

проявить

заботу

привлекают

детей,

способствуют

налаживанию

положительных

взаимоотношений,

тогда

как

противоположные

качества

детьми

порицаются.

Также

мы

создаем

ситуации,

в

которых

детям

предоставляется

возможность

на

практике

использовать

освоенные

представления,

тем

самым

осваивая

и

закрепляя

различные

способы

поведения в той или иной ситуации социального содержания.

Такой вид деятельности взрослого и ребенка помогает расширить, дать

возможность детям более полно осмыслить задачи, поставленные перед ним.

Кроме этого, пополняетсяразвивающая предметно – пространственная среда

группы в результате подготовки к проведению образовательных ситуаций.

В

нашей

группе

оформлены

«Уголок

эмоций»

(приложение

1),

«Уголок

настроения»(

приложение 2

).

Мы

представляем

вашему

вниманию

конспект

образовательной

ситуации

для

использования

воспитателями

в

других

дошкольных

образовательных учреждениях.

Образовательно-развивающая ситуация «Счастье есть»

Образовательная область:

«Социально –коммуникативное развитие».

Цель:

Продолжать

знакомить

детей

с

различными

эмоциональными

состояниями человека: чувствовать, объяснять свои чувства и переживания, а

также чувства других людей.

Задачи:

-

развивать

представления

детей

об

эмоциональном

состоянии

человека

(настроение,радость,дружба, счастье);

-

активизировать

способы

оценки

эмоционального

состояния

человека

(мимика, жесты, поза).

Оборудование

материалы:

макет

дерева,

предметы-символы,

олицетворяющие счастье, сердечки, иллюстрации счастья, клип о счастье,

аудиозапись с песней « Мы желаем счастья вам».

Развитие сюжета

(показ клипа) (приложение 3)

Педагог

. Ребята, какие чувства вы испытали при просмотре клипа?

-

Что можно сказать об эмоциональном состоянии людей? (они радовались,

улыбались друг другу, веселились).

-

Можно ли про людей, которые проявляют такие эмоции, как радость,

веселье, сказать, что они были счастливы? (да, можно)

-

Когда вы были счастливы? (Я был счастлив, когда ходил в цирк; когда мама

купила мне новую игрушку;

когда мне подарили живого кролика; когда у

меня есть друзья).

Педагог:

Давайте

попробуем

назвать

переживания

счастья

только

одним

словом.

Сейчас мы поиграем в игру,которая называется

«Назови одним

словом».

«Счастье – это…..» (ответы детей: «Это дружба», «Это радость»,

«Это здоровье», «Это много игрушек», «Это быть с мамой».

Педагог

. Ребята, как узнать, счастлив ли человек? Вы идёте по улице,

смотрите на прохожих. Можете ли вы угадать их настроение, счастливы ли

они?

(Педагог

выслушивает

детей,

акцентирует

внимание

на

понятиях

«мимика», «жесты», «выражение глаз», «внешний вид человека», предлагает

определить эмоциональное состояние друг друга, а также обращает внимание

детей на себя и просит определить состояние взрослого).

Ответы детей

: «Улыбается», «Блестят глаза», «Красиво одет».

Педагог:

Всегда ли человек счастлив? Что нужно для того чтобы быть

счастливым?

(«Нужно

дружить

со

всеми»,

«Быть

добрым,

весёлым»,

«Помогать другим людям»).

Игра «Определи счастливого человека»

(детям предлагаются разные

картинки и из них нужно выбрать счастливого человека)

(приложение 4)

Педагог:

Ребята,

послушайте

пословицу

и

объясните,

как

вы

её

понимаете. «Счастье в воздухе не вьётся, трудом даётся».

Ответы детей:

«Нужно не ждать счастье, а трудиться и помогать маме,

бабушке», «Не лениться, много заниматься, играть. Надо трудиться».

Педагог

: Предлагаю вам, ребята, оформить «Дерево счастья». Давайте

выберем необходимые картинки и разместим их на нашем дереве.

(Дети выбирают предметы-символы и размещают

их на макете дерева,

объясняя свой выбор, например:«Я выбрал сердечко, потому что оно означает

любовь, а любовь нужна каждому человеку, чтобы быть счастливым»).

Дети встают в круг, и педагог проводит психотренинг

«Дверь».

(Стоя в

кругу, дети открывают воображаемую дверь и делают шаг в перёд, думая о

чём-то положительном, закрывают воображаемую дверь, оставляя за ней всё

негативное.

Затем

снова

берутся

за

руки,

поднимают

их

вверх

и

хором

произносят: «Мы счастливы!»)

(приложение 5)

Педагог:

Давайте поделимся частичкой счастья с нашими гостями и

подарим им наши сердечки.

Педагог:

Ребята, легко ли быть счастливым? Что нужно для этого?

Ответы детей:

«Мне легко, потому что у меня есть друзья и они мне

помогают» или «Я буду счастлив, когда одержу победу в соревнованиях, но

для этого я хожу на тренировки».

Литература

1. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З.А.

Михайлова, О.Б.Васильева, А.С. Каменная. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-47 с.-(Библиотека программы «Детство»).

2. Цветкова Т.В.,// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения.

2015.-№4.- с.114.

3.Педагогика: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов./ Ю.К. Бабанский,

В.А. Сластенин, Н.А. Сорокин и др.; - М., Просвещение, 1988.

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (ФГОС ДО) -утвержденный приказом Мин. Обр. науки России

от 17.10.2013 №1155

5. Детство: Примерная общеобразовательная программа дошкольного

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб: ООО

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014-352с.

В дошкольном возрасте закладываются основы всех базовых понятий и навыков, необходимых для дальнейшей жизни. В это время происходит интенсивная ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в соответствии с доступными пониманию детей этическими нормами и правилами.

Социокультурная ситуация в современной России характеризуется исследователями как глобальный духовно-нравственный кризис. У детей все чаще наблюдается повышенная агрессивность, эмоциональная глухота, замкнутость на себе и собственных интересах. В этих условиях нравственное воспитание подрастающего поколения становится важнейшей задачей общества и требует разработки новых форм организации процесса нравственного воспитания старших дошкольников.

Появление в дошкольной педагогике понятия «образовательная ситуация» обусловлено стремлением ученых найти термин, максимально отчетливо характеризующий современное понимание своеобразия воспитания и обучения детей дошкольного возраста .

Концептуальная идея А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода жизни, амплификации развития ребенка за счет обогащения, наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и специфически детскими видами и способами деятельности потребовала разработки особых, дошкольных путей конструирования образовательного процесса детского сада. С этой целью в рамках нашего исследования была разработана методика использования образовательных ситуаций в нравственном воспитании старших дошкольников.

Образовательная ситуация - это специальное проектирование и использование педагогом спонтанно возникающих в педагогическом процессе ситуаций с целью решения образовательных задач в разных видах образовательной (непосредственно организованной образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей) и детской деятельности (познавательной, игровой, музыкальной, изобразительной, коммуникативной, театрализованной, чтении художественной литературы).

Методика предполагает использование ситуаций, способствующих обогащению нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста за счет ознакомления с нравственными качествами: щедрость, отзывчивость,честность, вежливость, аккуратность. Все эти качества актуальны для современного детского сообщества: способность оказать бескорыстную помощь, проявить заботу, щедрость, вежливость, быть честным и аккуратным привлекают детей, способствуют налаживанию положительных взаимоотношений, тогда как противоположные качества детьми порицаются. Также наша методика предполагает воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к нравственным нормам и правилам поведения и общения, а также создание ситуаций, в которых детям предоставляется возможность на практике использовать освоенные представления, тем самым осваивая и закрепляя различные способы поведения в той или иной ситуации нравственного содержания.

Главным средством нравственного воспитания в нашей методике является художественная литература.

Литературное произведение позволяет показать ребенку все стадии совершения нравственного (или безнравственного) поступка - от замысла до конечных последствий, проследить причины, мотивы, выявить чувства переживания всех участников ситуации, тогда как в реальности ребенок может наблюдать только отдельные фрагменты той или иной ситуации, поэтому правильно понять и оценить ее дошкольнику гораздо сложнее. Самое сложное для дошкольника - это оценка собственного поведения. Ребенок может описать свои чувства, когда его обидят, и на этой основе оценить поступок обидчика, но с трудом соотносит чувства окружающих со своим поведением. Это позволило нам определить логику работы: от анализа поступков литературного героя к анализу нравственных проявлений в детском сообществе, к анализу собственного поведения.

Вокруг литературного произведения организуется цепочка образовательных ситуаций: беседа о прочитанном, инсценировка отрывков произведения, творческий пересказ от лица литературного героя, слушание музыки, подбор музыкальных отрывков к характерам различных персонажей, рисование эмоций, соотнесение нравственной позиции героя с личным опытом ребенка, организация различных реальных ситуаций нравственного содержания.

В своей методике мы использовали два типа беседы о прочитанном произведении.

В первом случае беседа направлена на выявление главной идеи произведения, анализ образа литературного героя, его нравственной позиции, установление различных связей между событиями в тексте, оценку поступков персонажей с позиции нравственности, соотнесение нравственной позиции героя с личным опытом детей (почему герой так поступил, что он чувствовал, что почувствовали другие герои, можно ли было поступить по-другому, «Если бы ты встретил этого героя, что ты мог бы ему посоветовать?», «А в жизни бывают такие ситуации? Приведи пример», «Если бы ты был этим героем, как бы ты поступил?» и так далее).

Целью беседы второго типа является подготовка к последующей деятельности - творческому пересказу, инсценировке. Поэтому наряду с выявлением и оценкой нравственной позиции героев в процессе беседы совместно с детьми восстанавливается логика событий в тексте относительно каждого персонажа, составляется план будущего пересказа или инсценировки. Инсценировка отрывков произведения помогает развивать умение принять на себя роль литературного героя, занять его нравственную позицию и донести его образ до зрителей.

Инсценировка - знакомая и интересная для детей деятельность, поскольку похожа на игру.

Они с удовольствием принимают в ней участие, и даже не самые активные дети хотят исполнить какую-нибудь роль. Использование различных атрибутов и элементов костюмов помогает ребенку войти в роль и почувствовать переживания своего персонажа. Этому также способствуют отсутствие необходимости дословного воспроизведения текста, возможность говорить «от себя», сохраняя только идею содержания и образ героя. Самое главное - донести до зрителей характер героя, его эмоции, поэтому в предварительной беседе особое внимание уделяется не только нравственной стороне поступков того или иного персонажа, но и его чувствам, переживаниям.

Творческий пересказ от лица литературного героя помогает детям осознать нравственную позицию персонажа, его чувства, мысли, мотивы поступков и переживания. Это более сложная для детей деятельность, так как ограничивается только речью. Ребенку необходимо донести до слушателей образ и чувства своего персонажа с помощью языковых и интонационных средств выразительности и собственных суждений, отражающих самостоятельное осмысление ребенком идеи произведения.

Инсценировка и творческий пересказ от лица литературного героя помогают ребенку «войти внутрь» изображаемых обстоятельств, осмыслить ситуацию, уловить истинные взаимосвязи между персонажами, глубже проникнуть в смысл их поступков и в смысл произведения. Тем самым повышается эмоциональная отзывчивость ребенка по отношению к описываемым событиям и самим героям, он активно сочувствует и сопереживает им, видит индивидуальность каждого героя.

Такие игровые ситуации, как «Разговор по телефону», «Узнай героя», «Портрет героя», творческие этюды на имитацию эмоциональных состояний , способствуют развитию умения определять положительные и отрицательные качества персонажа, аргументированно оценивать его поступки, с помощью вербальных и невербальных средств выразительности передавать эмоциональное состояние героя.

Обращение к личному опыту детей посредством таких игровых ситуаций, как «Я похож, я отличаюсь», «За что меня можно хвалить, за что меня можно ругать», «Кто я? Какой я?» , способствует развитию самоанализа и адекватной самооценки детей, умения определять собственные положительные и отрицательные качества или конкретные поступки и соотносить их с характером и поступками литературного героя.

Организация таких игровых ситуаций, как «Раскрасим настроение», «Музыкальные комиксы», «Волшебный художник» , способствует развитию умений отражать собственные представления, впечатления и эмоциональное состояние в цвете и изображении, понимать образ, «нарисованный» музыкой, и передавать его с помощью рисования, пониманию того, что настроение и характер можно изменить разными средствами и способами, что можно конструктивно управлять своим настроением и поведением, повышает эмоциональную отзывчивость детей.

Например, цепочка образовательных ситуаций по произведению Дж. Родари «Мышка, которая ела кошек».

Режимный момент: «Мышка, которая ела кошек».

Цель: развивать умение отличать ложь от преувеличения, хвастовства, воспитывать стремление быть честным.

Режимный момент: «Хвастунишки».

Цель: развивать умение отличать ложь от преувеличения, хвастовства, воспитывать стремление быть честным, развивать умение видеть положительные черты в характере или поведении окружающих людей.

Режимный момент: творческие этюды по произведению.

Цель: развивать умение мимикой, жестами и позой передавать эмоциональные состояния и настроение человека или животного, распознавать эмоциональные состояния по невербальным признакам.

Самостоятельная деятельность: сюжетное рисование «Хвастунишки».

Цель: развивать умение видеть положительные черты в характере или поведении окружающих людей и своем собственном, с помощью изображения передавать свои представления, впечатления, эмоции.

Наибольшее значение для нравственного воспитания детей имеют практические ситуации, в которых дети реально разрешают различные жизненные проблемы.

В организации практических ситуаций задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей содержанием предстоящего дела, показать, что результаты совместных усилий приносят реальную пользу и радость окружающим.

Поэтому необходимо как можно чаще организовывать ситуации, в которых дети могли бы практиковаться в нравственно направленной, общественно полезной деятельности :

- помощь дежурным,

- помощь воспитателю в подготовке к занятиям,

- помощь малышам,

- изготовление открыток или поделок для поздравления близких людей с каким-либо праздником,

- составление плей-листа для малышей (подбор музыкальных произведений, соответствующих хорошему или спокойному настроению, расслабляющей музыки),

- сочинение рассказов или «свода правил поведения» для журнала,

- подготовка мини-спектаклей по произведениям нравственного содержания для детей сада.

Организуя такие ситуации, важно сначала апеллировать к собственному желанию детей оказать помощь (кто хочет).

Если никто не проявляет инициативы, то можно просить о помощи (помоги, пожалуйста). Необходимо обязательно акцентировать внимание детей на положительных эмоциях, которые испытывают те, кому ребенок помогает, как важно для них, что он сам вызвался.

Пример организации цепочки образовательных ситуаций на основе сказки «Три медведя».

НООД: «Три медведя».

Цель: познакомить детей с правилами вежливого поведения в гостях, воспитывать вежливое, уважительное отношение к чужому дому, чужим вещам, формулировка правил вежливого гостя и гостеприимного хозяина.

Режимный момент: творческие этюды на передачу эмоциональных состояний.

Цель: развивать умение по внешним проявлениям (жесты, мимика, поза) определять настроение и состояние человека или животного.

Самостоятельная деятельность: «Винни-Пух в гостях у Кролика».

Цель: уточнить и обобщить представления детей о правилах вежливого поведения в гостях.

Режимный момент: «Приходите в гости к нам».

Цель: уточнять и закреплять правила вежливого поведения и общения, обобщить правила вежливого, гостеприимного хозяина, воспитывать стремление радовать окружающих и самому радоваться, когда делаешь что- о приятное для других, воспитывать вежливое, уважительное отношение к людям.

Предварительная работа:

- распределение ролей и подготовка мини-спектакля,

- изготовление приглашения.

Наблюдаем за тем, как дети общаются с малышами, соблюдают ли они правила гостеприимства. По мере накопления нравственного опыта дети лучше понимают нравственный смысл заданных ситуаций, постепенно начинают осознавать, что если литературный герой или реальный человек совершает плохой поступок, это еще не значит, что он совсем плохой и злой: он мог просто ошибиться по незнанию или под влиянием негативных эмоций.

Представленная в методике логика организации работы способствует развитию постепенного, более глубокого осознания нравственных качеств, пониманию поведения, эмоционального состояния, переживаний героя и обеспечивает возможность постепенного перенесения нравственной позиции литературного героя в собственное поведение. Дети проявляют интерес к произведениям нравственного содержания, стремятся давать нравственную оценку поступкам героев мультфильмов и кинофильмов, делиться своими впечатлениями от похода в кинотеатр, театр, от просмотра новых мультфильмов и чтения новых книг. Рассказывая о своих впечатлениях, дети все чаще используют оценочные характеристики, а не только описывают основные моменты сюжета, охотно делятся своими впечатлениями с воспитателем. Дети все больше проявляют инициативу и не только откликаются на призыв о помощи, но и сами ее предлагают, проявляют отзывчивость, заботу по отношению к окружающим.

Таким образом, наша методика позволяет обеспечить не эпизодическое знакомство с нравственными качествами и правилами поведения и общения, а полное погружение ребенка в проблему: и интеллектуальное, и эмоциональное, и деятельностное.

Литература:

- Бабаева Т. И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском саду. Методические советы к программе «Детство». - СПб., 2002.

- Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб., 2002.

- Бабаева Т. И. Диагностика взаимоотношений старших дошкольников со сверстниками / Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста: Научно-методическое пособие: В 3 ч. Ч. 2. Педагогическая диагностика социокультурного опыта ребенка дошкольного возраста. - СПб., 2008.

Материал предоставлен , сентябрь 2014.

Фенол - влияние на организм человека

К чему снятся кошки: толкование снов с участием четвероногих пушистиков

Гороскоп рыбы работа деньги на ноябрь

Солянка: особенности национальной кухни

Церковь трех святителей на кулишках Экскурсия храм трех святителей на кулишках