Электрохимические методы анализа - это совокупность методов качественного и количественного анализа, основанных на электрохимических явлениях, происходящих в исследуемой среде или на границе раздела фаз и связанных с изменением структуры, химического состава или концентрации анализируемого вещества.

Разновидностями метода являются электрогравиметрический анализ (электроанализ), внутренний электролиз, контактный обмен металлов (цементация), полярографический анализ, кулонометрия и др. В частности, электрогравиметрический анализ основан на взвешивании вещества, выделяющемся на одном из электродов. Метод позволяет не только проводить количественные определения меди, никеля, свинца и др., но и разделять смеси веществ.

Кроме того, к электрохимическим методам анализа относят методы, основанные на измерении электропроводности (кондуктометрия) или потенциала электрода (потенциометрия). Некоторые электрохимические методы применяются для нахождения конечной точки титрования (амперометрическое титрование, кондуктометрическое титрование, потенциометрическое титрование, кулонометрическое титрование).

Различают прямые и косвенные электрохимические методы. В прямых методах используют зависимость силы тока (потенциала и т.д.) от концентрации определяемого компонента. В косвенных методах силу тока (потенциал и т. д.) измеряют с целью нахождения конечной точки титрования определяемого компонента подходящим титрантом, т.е. используют зависимость измеряемого параметра от объема титранта.

Для любого рода электрохимических измерений необходима электрохимическая цепь или электрохимическая ячейка, составной частью которой является анализируемый раствор.

Электрохимические методы классифицируют в зависимости от типа явлений, замеряемых в процессе анализа. Различают две группы электрохимических методов:

1. Методы без наложения постороннего потенциала, основанные на измерении разности потенциалов, который возникает в электрохимической ячейке, состоящей из электрода и сосуда с исследуемым раствором. Эту группу методов называют потенциометрическими. В потенциометрических методах используют зависимость равновесного потенциала электродов от концентрации ионов, участвующих в электрохимической реакции на электродах.

2. Методы с наложением постороннего потенциала, основанные на измерении: а) электрической проводимости растворов - кондуктометрия ; б) количества электричества, прошедшего через раствор - кулонометрия ; в) зависимости величины тока от приложенного потенциала - вольт-амперометрия ; г) времени, необходимого для прохождения электрохимической реакции - хроноэлектрохимические методы (хроновольтамперометрия, хронокондуктометрия). В методах этой группы на электроды электрохимической ячейки налагают посторонний потенциал.

Основным элементом приборов для электрохимического анализа является электрохимическая ячейка. В методах без наложения постороннего потенциала она представляет собой гальванический элемент , в котором вследствие протекания химических окислительно-восстановительных реакций возникает электрический ток. В ячейке типа гальванического элемента в контакте с анализируемым раствором находятся два электрода - индикаторный электрод, потенциал которого зависит от концентрации вещества, и электрод с постоянным потенциалом - электрод сравнения, относительно которого измеряют потенциал индикаторного электрода. Измерение разности потенциалов производят специальными приборами - потенциометрами.

В методах с наложением постороннего потенциала применяют электрохимическую ячейку , названную так потому, что на электродах ячейки под действием наложенного потенциала происходит электролиз - окисление или восстановление вещества. В кондуктометрическом анализе используют кондуктометрическую ячейку, в которой замеряют электрическую проводимость раствора. По способу применения электрохимические методы можно классифицировать на прямые, в которых концентрацию веществ измеряют по показанию прибора, и электрохимическое титрование, где индикацию точки эквивалентности фиксируют с помощью электрохимических измерений. В соответствии с этой классификацией различают потенциометрию и потенциометрическое титрование, кондуктометрию и кондуктометрическое титрование и т.д.

Приборы для электрохимических определений кроме электрохимической ячейки, мешалки, нагрузочного сопротивления включают устройства для измерения разности потенциалов, тока, сопротивление раствора, количества электричества. Эти измерения могут осуществляться стрелочными приборами (вольтметр или микроамперметр), осциллографами, автоматическими самопишущими потенциометрами. Если электрический сигнал от ячейки очень слабый, то его усиливают с помощью радиотехнических усилителей. В приборах методов с наложением постороннего потенциала важной частью являются устройства для подачи на ячейку соответствующего потенциала стабилизированного постоянного или переменного тока (зависит от типа метода). Блок электропитания приборов электрохимического анализа включает обычно выпрямитель и стабилизатор напряжения, который обеспечивает постоянство работы прибора.

Потенциометрия объединяет методы, основанные на измерении эдс обратимых электрохимических цепей, когда потенциал рабочего электрода близок к равновесному значению.

Вольтамперометрия основана на исследовании зависимости тока поляризации от напряжения, прикладываемого к электрохимической ячейке, когда потенциал рабочего электрода значительно отличается от равновесного значения. Широко используется для определения веществ в растворах и расплавах (например, полярография, амперометрия).

Кулонометрия объединяет методы анализа, основанные на измерении количества вещества, выделяющегося на электроде в процессе электрохимической реакции в соответствии с законами Фарадея . При кулонометрии потенциал рабочего электрода отличается от равновесного значения.

Кондуктометрический анализ основан на изменении концентрации вещества или химического состава среды в межэлектродном пространстве; он не связан с потенциалом электрода, который обычно близок к равновесному значению.

Диэлектрометрия объединяет методы анализа, основанные на измерении диэлектрической проницаемости вещества, обусловленной ориентацией в электрическом поле частиц (молекул, ионов), обладающих дипольным моментом. Диэлектрометрическое титрование используют для анализа растворов.

АктуальностьВ современном мире всё сильнее наблюдается влияние научнотехнического прогресса на все сферы нашей жизни. В связи с этим

возникает необходимость более точных и быстрых методов анализа

различных веществ.

Точность

Быстрота

Ценовая политика

Цель работы: изучение принципов работы ЭХМИ и постановка демонстрационных лабораторных работ по теме «Электрохимические

анализаторы медицинского назначения».Решаемые задачи:

1. Изучение электрохимических методов анализа веществ,

используемых в лабораторной медицине.

2. Исследование рынка медицинской техники для лабораторного

анализа и выбор различных моделей электрохимических

анализаторов для демонстрации в учебной лаборатории.

Изучение принципов действия выбранных моделей.

3. Разработка демонстрационных лабораторных работ на базе

предложенных моделей электрохимических анализаторов и

описаний к ним.

1. Классификация электрохимических методов анализа

ПотенциометрияКондуктометрия

Вольтамперометрия (полярография)

Кулонометрия

электрохимическая ячейка

1 – раствор, 2,3 – электроды.

1.1. Потенциометрия

Принцип действия потенциометрических анализаторов основан наизмерении потенциала электрода, размещенного в электролите, по

которому определяется концентрация исследуемого компонента

анализируемой жидкой среды.

1.2. Кондуктометрия

Принцип действия кондуктометров состоит в измерении

электрической проводимости (электропроводности) растворов

электролитов, по которой определяется концентрация растворенных

веществ.

1.3. Вольтамперометрия

Принцип действия полярографии состоит в определении зависимостисилы тока, который протекает между двумя электродами, от

напряжения, приложенного к электродам.

1.4. Кулонометрия

В работе кулонометрических анализаторов используется явление

электролиза, описываемое законом Фарадея, в процессе которого

информацию о концентрации определяемого компонента получают

путем измерения количества электричества, израсходованного на

электродную реакцию.

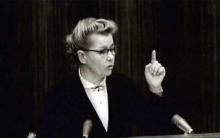

pH метр pH-009 (потенциометр)

2. Выбор моделей электрохимическиханализаторов для демонстрации в

учебной лаборатории

pH метр pH-009 (потенциометр)

Внешний вид pH метра и

расходники

Система электродов

Кондуктометр Ap-2

1- измерительная электролитическаяячейка; 2 - электроды; 3 -

терморезистор в чехле

Внешний вид

Электрохимическая ячейка

в составе электрического моста

10. Глюкометр one touch UltraEasy (вольтамперметр)

Внешний видТест полоски

11.

Зависимость тока через электродот напряжения

Система электродов

12. 3. Лабораторные работы

Демонстрация работы PH-метраЦель работы: измерение водородного показателя (рН) растворов при

помощи потенциометрического и колориметрического методов;

определение величины буферной ёмкости буферного раствора и

закрепление теоретического материала по теме “Потенциометрия”.

Содержание работы:

Сделать растворы кислотной(кофе) и щелочной(мыло) среды. Меняя

соотношения вода/растворенное в-во измерить показатели pH

прибором и индикаторной бумагой.

Сравнить показания и свести их в график.

13.

Демонстрация работы КондуктометраЦель работы: ознакомиться с работой кондуктометра и закрепить

теоретические знания студентов по разделу «кондуктометрия».

Содержание работы:

Приготовить два раствора разной концентрации растворенного вещества

Измерить проводимость и температуру, нагреть и повторно снять

показания. Рассчитать температурный коэффициент и изобразить

зависимость:

14.

Демонстрация работы глюкометраЦель работы: ознакомиться с глюкометром и закрепить теоретические знания

по теме “Вольтамперометрия”.

Содержание работы:

Рассчитать теоретически и измерить концентрацию сахара 5% раствора

глюкозы. Разбавить раствор водой 50/50 и повторить Расчет и

измерения. Объяснить возможные причины расхождения результатов.

15.

ЗаключениеВ данной работе рассмотрены основные электрохимические методы

исследования (ЭХМИ).

Проведен краткий анализ рынка приборов медицинского назначения

на основе ЭХМИ.

Проведена работа с иностранной литературой и патентами. Выявлены

самые популярные из методов ЭХМИ и описаны на примере

конкретных приборов.

Выбор приборов проведен на основе нескольких критериев:

- Стоимости прибора и сопутствующих расходных материалов

- Простоты использования

- Срока службы

Разработаны ознакомительные лабораторные работы по теме

“Электрохимические анализаторы” на основе изученных приборов.

16. Спасибо за внимание!

17.

18.

Ag│AgCl │HCl (0,1 M)│стеклнная мембрана│внешний раствор, (рНвнешн, внешн) (5)Обозначим разность потенциалов между Ag и AgCl DU1, между AgCl и HCl (0,1 M) DU2, между HCl (0,1 M)

и внешним раствором DU3.

Разность потенциалов между Ag и AgCl определяется равновесием, связанным с обменом на этой

границе ионами Ag+. Дело в том, что, хотя хлорид серебра относится к полупроводникам n-типа, то есть

основными носителями электричества в нем являются электроны, из-за особенностей кристаллической

структуры солей серебра и свойств иона серебра подавляющая часть электрической проводимости

обеспечивается подвижными ионами серебра, которые не находятся на правильных местах в кристалле

(дефектами Френкеля) (неосновные носители).

С другой стороны, металлическое серебро, это кристаллическое тело, где в узлах кристалла находятся

ионы серебра, а между ними распределен электронный газ. Таким образом. ионы серебра

присутствуют в достаточном количестве в обеих фазах и именно их быстрый межфазный обмен

приводит к равновесию, которое обеспечивает стабильность DU1 при фиксированной температуре.

Таким образом, DU1 является константой.

Разность потенциалов между AgCl и HCl (0,1 M) определяется равновесием, связанным с обменом на

этой границе ионами Cl-. В растворе устанавливается динамическое равновесие, определяемое

произведением растворимости хлорида серебра. Сколько хлорида переходит в раствор, столько и

выпадает из раствора соляной кислоты.

Потенциалопределяющая реакция может быть записана следующим образом:

Cl- в хлориде серебра ↔ Cl- в соляной кислоте (6)

19.

Величина разности потенциалов в этом случае может быть выражена известным уравнением Нернста:DU2 = DU20 + (RT/F) ln (в хлориде серебра/[ Cl-]в соляной кислоте) (7)

Здесь DU2 – разность потенциалов между хлоридом серебра и соляной кислотой при концентрации хлорида в

кислоте 0,1 моль/л, DU20 – разность потенциалов между хлоридом серебра и соляной кислотой при

концентрации хлорида в кислоте 1 моль/л (стандартная), R, T и F – соответственно универсальная газовая

постоянная, абсолютная температура и число Фарадея. Поскольку действующая концентрация хлорида в

хлориде серебра постоянна от природы, а в соляной кислоте постоянна за счет того, что трубка закрыта и не

обменивается веществом с внешним пространством, значит постоянно и их отношение и логарифм отношения:

DU2 = const.

Остается только один компонент цепочки из последовательно соединенных электрохимических элементов DU3.

Это разность потенциалов на стеклянной мембране. Материал мембраны выбирается таким образом, что это

стекло пропускает ионы водорода и не пропускает других ионов.

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что эта разность потенциалов определяется

уравнением:

DU3 = (RT/F) ln (внешн /[ H+]в соляной кислоте) (8)

Строгой теории для объяснения этого факта до настоящего времени не существует, хотя и существует несколько

объяснений.

Логарифм отношения равен разности логарифмов:

DU3 = (RT/F) ln (внешн) - (RT/F) ln [ H+]в соляной кислоте) (9)

Второе слагаемое в правой части уравнения (9) не зависит от состава внешнего раствора, поэтому мы можем

считать его константой.

20.

В общем случае, если жидкость является частью электрической цепи, то она ведет себяпри определенных условиях как электрическое сопротивление, проводимость G

которого определяется выражением

Электрохимические измерения

45-летний опыт компании Foxboro в области аналитических приборов содержит целую галактику значительных технических новшеств. Долговечные датчики серии DolpHin произвели настоящую революцию в области измерений pH. Самым последним выпущенным датчиком является уникальный датчик FT10 – проточный датчик измерения электрической проводимости безэлектродным методом, спроектированный для самых агрессивных сред и применяемый в полупроводниковой промышленности, при производстве химических продуктов тонкого органического синтеза, а также в других отраслях промышленности.

Интеллектуальный электрохимический анализатор серии 875 является идеальной платформой для удовлетворения всех ваших потребностей в области электрохимического анализа. Выберите его для выполнения точных измерений различных переменных: от удельной электрической проводимости и удельного сопротивления до измерения ph/OR P контактным методом и удельной электрической проводимости безэлектродным методом. Данный анализатор – самый удобный в использовании из имеющихся сегодня на рынке анализаторов.

Все модели серии 875 оснащены полезными функциями: от журнала регистрации событий (до 100 событий с отметками времени и даты) до полной диагностики сенсора и анализатора. Анализатор 875Н имеет функцию автоматического распознавания буферного раствора для безупречной калибровки pH и функцию удаленного обслуживания для очистки и калибровки сенсора.

Модель 875С предлагает переключение приложений и хранение до трех комплектов прикладных конфигураций, которые содержат комплекты заказных кривых. Каждая модель 875 имеет все преимущества, необходимые для анализатора. Она характеризуется максимальной скоростью и удобством установки, конфигурирования, калибровки и эксплуатации. Модель 875 имеет большой ЖК-индикатор с задней подсветкой; экранные подсказки с интуитивно-понятным меню; монтаж на панели или в полевых условиях; удобный доступ к электропроводке, а также ряд других дополнительных функций и возможностей, специально настроенных для вашей отрасли или применения. Питание на данный анализатор подается от сети, и он сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах класса I, степени 2.

Удобный в эксплуатации анализатор, ставший промышленным стандартом “де факто” Интеллектуальный двухпроводный анализатор 870IT Foxboro также оснащен многими функциями и возможностями, используемыми моделью 875. Он стал промышленным стандартом, предлагая тот же набор встроенных возможностей, таких как расширенная диагностика сенсора, удобство в эксплуатации с использованием системы меню с подсказками, и конфигурирование на базе ПК. Модель 870IT запитывается от контура, в результате уменьшаются затраты на электромонтаж. Данный анализатор также является искробезопасным, и он сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах класса I, степени 1.

Мы предлагаем самые разнообразные инновационные технологии, материалы, размеры и формы сенсоров. Мы можем справиться с любым вашим рабочим раствором: от воды высшей степени очистки до самых агрессивных кислот. Среди наших предложений: сенсоры измерения удельной проводимости безэлектродным методом, сенсоры измерения pH/ORP/ISE, проточные сенсоры удельной проводимости, сенсоры измерения удельной проводимости/удельного сопротивления контактным методом и сенсоры растворенного кислорода от компании Foxboro.

Широкий ассортимент выпускаемых сенсоров очень упрощает ваши требования к монтажу, калибровке, доступности, поиску неисправностей и техническому обслуживанию.

Сенсоры Foxboro предоставляют конкретные преимущества для каждого требуемого применения:

Для измерения чистой и ультрачистой воды, наши сенсоры 871CR, с коэффициентом ячейки от 0,1 см-1 до 10 см-1, имеют самую высокую возможную точность измерений.

Для агрессивных химических веществ или непрерывных технологических производств, наши проточные сенсоры 871FT используют инновационный, неинвазивный метод измерения удельной проводимости.

Для измерений удельной проводимости и концентрации, наши сенсоры 871EC поставляются с самым широким диапазоном возможных материалов, размеров и монтажных принадлежностей.

Для измерения удельной проводимости самых агрессивных и/или химических веществ высокой степени чистоты с помощью полностью неинвазивной, неметаллической (все части изготовлены из тефлона, PFA) проточной конструкции, выберите наш новый сенсор FT10.

Для измерения растворенного кислорода, наши прочные ремонтопригодные сенсоры 871DO, при условии проведения регулярного технического обслуживания, могут эксплуатироваться в течение нескольких лет даже в самых суровых условиях применения.

Упростите калибровку любого безэлектродного сенсора удельной проводимости Foxboro, используя наши высокопрецизионные резистивные калибровочные вилки EP485. Прецизионная калибровка, выполняемая инструментом, умещающимся в кармане рубашки!

Семейство сенсоров DolpHin произвело революцию в области полевых приборов. Обладая выдающейся долговечностью в самых суровых средах, а также чрезвычайной простотой использования для любого применения, DolpHin стал промышленным стандартом для сенсоров pH/ORP. Технология DolpHin также используется в ремонтопригодных сенсорах 871РН.

Сенсоры DolpHin остаются исключительно точными даже при сроке эксплуатации, превышающим в два раза конкурентные сенсоры, в применениях, связанных с высокой температурой и термоциклированием до 1210С. Они сохраняют высокое быстродействие на изменение температуры – они в два раза быстрее по сравнению со стандартными сенсорами – при одинаковых суровых условиях, и они работают при давлениях до 100 psi.

Последней разработкой является семейство высокоэффективных, одноразовых сенсоров pH, выпускаемых в очень популярном конструктивном исполнении с 12-мм форм-фактором. Новая серия PH12 от компании Foxboro впервые в обрабатывающей промышленности оснащена сенсором в корпусе PEEK; что делает 12-мм сенсор рН самым долговечным в мире. Он поставляется с плоским мембранным измерительным электродом и без металлических частей, смачиваемых технологическим процессом. Его неметаллическое основание является стандартной функцией, позволяя очень экономично выполнять диагностику сенсора.

1. Электрохимические методы анализа

2.Потенциометрия.Потенциометрическое титрование

3.Кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование

4.Кулонометрия. Кулонометрическое титрование

5. Список используемой литературы

Электрохимические методы анализа

Классификация электрохимических методов анализа

Электрохимические методы основаны на измерении электрических параметров электрохимических явлений, возникающих в исследуемом растворе. Такое измерение осуществляют с помощью электрохимической ячейки, представляющей собой сосуд с исследуемым раствором, в который помещены электроды. Электрохимические процессы в растворе сопровождаются появлением или изменением разности потенциалов между электродами или изменение величины тока, проходящего через раствор.

Электрохимические методы классифицируют в зависимости от типа явлений, замеряемых в процессе анализа. В общем случае различают две группы электрохимических методов:

1. Методы без наложения постороннего потенциала, основанные на измерении разности потенциалов, который возникает в электрохимической ячейке, состоящей из электрода и сосуда с исследуемым раствором. Эту группу методов называют потенциометрическими. В потенциометрических методах используют зависимость равновесного потенциала электродов от концентрации ионов, участвующих в электрохимической реакции на электродах.

2. Методы с наложением постороннего потенциала, основанные на измерении: а) электрической проводимости растворов – кондуктометрия ; б) количества электричества, прошедшего через раствор – кулонометрия ; в) зависимости величины тока от приложенного потенциала – вольт-амперометрия ; г) времени, необходимого для прохождения электрохимической реакции – хроноэлектрохимические методы (хроновольтамперометрия, хронокондуктометрия). В методах этой группы на электроды электрохимической ячейки налагают посторонний потенциал.

Основным элементом приборов для электрохимического анализа является электрохимическая ячейка. В методах без наложения постороннего потенциала она представляет собой гальванический элемент , в котором вследствие протекания химических окислительно-восстановительных реакций возникает электрический ток. В ячейке типа гальванического элемента в контакте с анализируемым раствором находятся два электрода – индикаторный электрод, потенциал которого зависит от концентрации вещества, и электрод с постоянным потенциалом – электрод сравнения, относительно которого измеряют потенциал индикаторного электрода. Измерение разности потенциалов производят специальными приборами – потенциометрами.

В методах с наложением постороннего потенциала применяют электрохимическую ячейку , названную так потому, что на электродах ячейки под действием наложенного потенциала происходит электролиз – окисление или восстановление вещества. В кондуктометрическом анализе используют кондуктометрическую ячейку, в которой замеряют электрическую проводимость раствора. По способу применения электрохимические методы можно классифицировать на прямые, в которых концентрацию веществ измеряют по показанию прибора, и электрохимическое титрование, где индикацию точки эквивалентности фиксируют с помощью электрохимических измерений. В соответствии с этой классификацией различают потенциометрию и потенциометрическое титрование, кондуктометрию и кондуктометрическое титрование и т.д.

Приборы для электрохимических определений кроме электрохимической ячейки, мешалки, нагрузочного сопротивления включают устройства для измерения разности потенциалов, тока, сопротивление раствора, количества электричества. Эти измерения могут осуществляться стрелочными приборами (вольтметр или микроамперметр), осциллографами, автоматическими самопишущими потенциометрами. Если электрический сигнал от ячейки очень слабый, то его усиливают с помощью радиотехнических усилителей. В приборах методов с наложением постороннего потенциала важной частью являются устройства для подачи на ячейку соответствующего потенциала стабилизированного постоянного или переменного тока (зависит от типа метода). Блок электропитания приборов электрохимического анализа включает обычно выпрямитель и стабилизатор напряжения, который обеспечивает постоянство работы прибора.

Потенциометрия

Потенциометрия основана на измерении разности электрических потенциалов, возникающих между разнородными электродами, опущенными в раствор с определяемым веществом. Электрический потенциал возникает на электродах при прохождении на них окислительно-восстановительной (электрохимической) реакции. Окислительно-восстановительные реакции протекают между окислителем и восстановителем с образованием окислительно-восстановительных пар, потенциал Е которых определяется по уравнению Нернста концентрациями компонентов пар [ок] и [вос]:

Потенциометрические измерения проводят, опуская в раствор два электрода – индикаторный, реагирующий на концентрацию определяемых ионов, и стандартный электрод или электрод сравнения, относительно которого измеряется потенциал индикаторного. Применяют несколько видов индикаторных и стандартных электродов.

Электроды первого рода обратимы относительно ионов металла, из которого состоит электрод. При опускании такого электрода в раствор, содержащий катионы металла, образуется электродная пара

/M .Электроды второго рода чувствительны к анионам и представляют собой металл М, покрытый слоем нерастворимой его соли МА с анионом

, к которому чувствителен электрод. При контакте такого электрода с раствором, содержащим указанный анион , возникает потенциал Е, величина которого зависит от произведения растворимости соли и концентрации аниона в растворе.Электродами второго рода являются хлорсеребряный и каломельный. Насыщенные хлорсеребряный и каломельный электроды поддерживают постоянный потенциал и применяют в качестве электродов сравнения, по отношению к которым измеряется потенциал индикаторного электрода.

Инертные электроды – пластина или проволока, изготовленная из трудноокисляемых металлов – платины, золота, палладия. Применяются они для измерения Е в растворах, содержащих окислительно-восстановительную пару (например,

/).Мембранные электроды различного типа имеют мембрану, на которой возникает мембранный потенциал Е. Величина Е зависит от разности концентраций одного и того же иона по разным сторонам мембраны. Простейшим и наиболее употребляемым мембранным электродом является стеклянный электрод.

Смешивание нерастворимых солей типа AgBr, AgCl, AgI и других с некоторыми пластмассами (каучуки, полиэтилен, полистирол) привело к созданию ион-селективных электродов на

, , избирательно адсорбирующих из раствора указанные ионы вследствие правила Панета – Фаянса – Гана. Так как концентрация определяемых ионов вне электрода отличается от таковой внутри электрода, равновесия на поверхностях мембраны отличаются, что приводит к возникновению мембранного потенциала.Для проведения потенциометрических определений собирают электрохимическую ячейку из индикаторного электрода сравнения, который опускают в анализируемый раствор и подсоединяют к потенциометру. Применяемые в потенциометрии электроды имеют большое внутреннее сопротивление (500-1000 МОм), поэтому существуют типы потенциометров представляют собой сложные электронные высокоомные вольтметры. Для измерения ЭДС электродной системы в потенциометрах применяют компенсационную схему, позволяющую уменьшить ток в цепи ячейки.

Наиболее часто потенциометры применяют для прямых измерений рН, показатели концентраций других ионов pNa, pK, pNH₄, pCl и мВ. Измерения проводят, используя соответствующие ион-селективные электроды.

Для измерения рН применяют стеклянный электрод и электрод сравнения – хлорсеребряный. Перед проведением анализов необходимо проверить калибровку рН-метров по стандартным буферным растворам, фиксаналы которых прикладываются к прибору.

рН-метры помимо прямых определений рН, pNa, pK, pNH₄, pCl и других позволяют проводить потенциометрическое титрование определяемого иона.

Потенциометрическое титрование

Потенциометрическое титрование проводят в тех случаях, когда химические индикаторы использовать нельзя или при отсутствии подходящего индикатора.

В потенциометрическом титровании в качестве индикаторов используют электроды потенциометра, опушенные в титруемый раствор. При этом применяют электроды, чувствительные к титруемым ионам. В процессе титрования изменяется концентрация ионов, что регистрируется на шкале измерительного пробора потенциометра. Записав показания потенциометра в единицах рН или мВ, строят график их зависимости от объема титранта (кривую титрования), определяют точку эквивалентности и объем титранта, израсходованный на титрование. По полученным данным строят кривую потенциометрического титрования.

Кривая потенциометрического титрования имеет вид, аналогичный кривой титрования в титриметрическом анализе. По кривой титрования определяют точку эквивалентности, которая находится в середине скачка титрования. Для этого проводят касательные к участкам кривой титрования и по середине касательной скачка титрования определяют точку эквивалентности. Наибольшее значение изменения ∆рН/∆V приобретает в точке эквивалентности.

Фенол - влияние на организм человека

К чему снятся кошки: толкование снов с участием четвероногих пушистиков

Гороскоп рыбы работа деньги на ноябрь

Солянка: особенности национальной кухни

Церковь трех святителей на кулишках Экскурсия храм трех святителей на кулишках